ラッシェルの起源

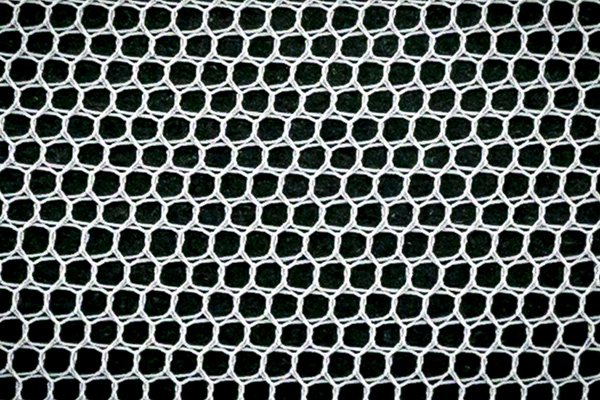

我々の会社名にある「レース(lace)」は、もともと絹を使って手編みで作るもので、それらはヨーロッパ貴族の肖像画にあるような、襟飾りなどに使われる超高級品でした。

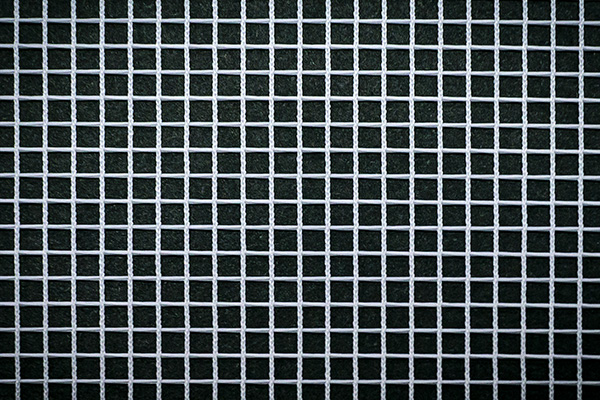

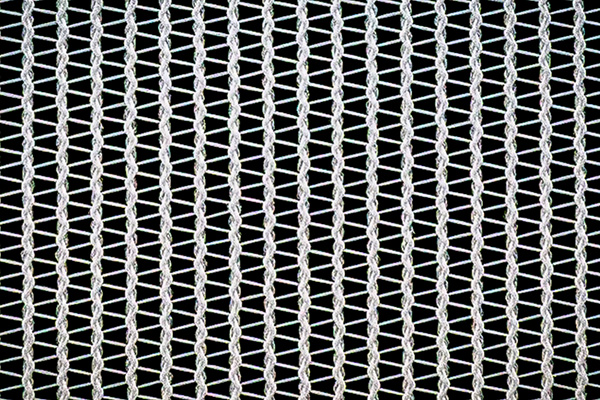

18世紀半ばになると産業革命の起こりとともに編機が発明され、量産が可能となりましたが、それらは手回しで稼働させるものでした。その後、19世紀半ばに英国の技術者が発明した編機で編んだ生地を「ラッシェル」という名の舞台女優の衣装に仕立てて着させたところ大評判となり、その機構が普及、現在のラッシェル編機の元となったとされています。

そして日本へ..

押し寄せる産業革命の波とともに明治時代末、日本にも初期のラッシェル機が輸入されると明治人たちは旺盛な知識欲で技術を習得、独自に機械の開発を進め、国内の機械メーカーが相次いで起業し、これを使って各地に産地が形成されました。

明治から大正にかけては我が国レース産業の勃興期と揺籃期とされ、地元桐生では桐生高等工業学校(現群馬大学)に最新機械を導入し専修課程が設置され、産地の発展を大きく支えました。

戦後、我が国が高度成長期を迎えると、室内装飾業の興隆が見られるようになります。カーテン、壁紙、カーペットといったインテリア製品に高い関心が向けられ、各分野の産地が大いに発展しました。桐生、足利をまたぐ両毛産地は特にラッシェルを使ったレースカーテンの生産に貢献してきました。

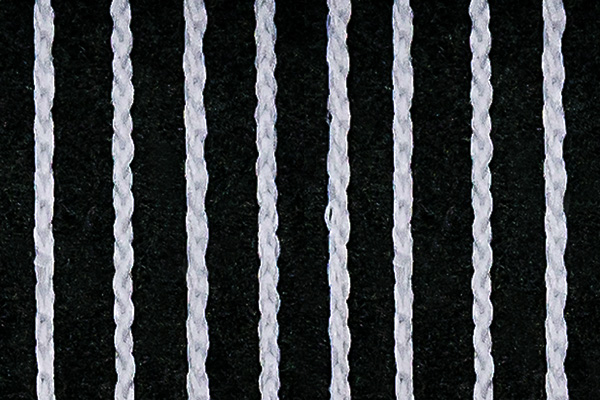

原料の発達

先述の通り編みものの原料は絹糸から始まりました。その後、編機の発達とともに綿糸や毛糸を使ったものが出てきて、その後大正に入るとレーヨンが開発されました。織物産地である桐生は絹織物、レーヨンやスフの織物の一大産地として名をはせ、欧州にも盛んに輸出されました。ナイロンやポリエステルが発明されるのは戦後しばらく、昭和30年代以降の事となります。両毛産地のレース屋として創業した当社も当初はレーヨンが原料の主体であったものが、次第にポリエステルに移行していきました。理由はその特性が使い易くて丈夫であったからです。現在でもポリエステルを主原料にレースカーテンを生産しております。